発達障害のある子どもの進路選び|保護者が考えておきたいサポートの視点

10月も終わりが見えてきて、進路の決定に向けていろいろと慌ただしい時期になってきました。

こうした時期に特に多いのが、小学生の特別支援学級に在籍している子どものママからの

「中学校は受験もあるので一般級に行かせた方がいいかもしれないと考えているが、子どもがやっていけるかどうかが心配」

このような相談の声です。

それ以外にも、

「子どもが不登校でこのまま中学校にも行けないかもしれないけど、高校受験ができるかどうか気になる」

こうした相談もあります。

そこで今回は、発達障害など子どもに気になることがある時の進路をどうすればいいのかについてお話ししていきます。

Contents

進路の選択肢にはどんなものがあるの?

中学校卒業後の進路は一般的に高校進学をイメージするママが多いのではないでしょうか。

高校には公立・私立の区分があり、

- 全日制高校

- 定時制高校

- 通信制高校

この3つのパターンから選ぶ子がほとんどです。

こうした高校以外にも、

- 高等専門学校

- 高等専修学校

こうした学校が中学校卒業後の進路の選択肢に入ってきます。

①全日制高校

全日制高校はみなさんもご承知の通り、いわゆる一般的な形の高校です。

- 1日5~8時間の授業

- 就学年度は3年

- 基本的には決められた制服が校則で定められている

基本的には、自立した生活が送れることが大前提になっているため、学習面や生活面でのフォローはあまり期待できません。

特性のある子や不登校だった子からすると、負担が大きくなりやすいこともあります。

「この学校に○○があるから行きたい」

こうした思いがないままに選ぶと、途中で挫折してしまう危険性もあることを知ってほしいです。

②定時制高校

仕事と学業の両立を目的とし、夜間に授業を行なうのが主流の高校です。

- 基本的には夜間だが、最近は午前・午後・夜間の3部制の学校もある

- 就学年度は3年以上

- 決まった制服のない学校がほとんど

こうしたスタイルで全日制には通えない生徒を多様な形でカバーしています。

定時制高校は3年間で卒業することも可能ですが、単位の取得をしっかりと考えなければなりません。

特性のある子や不登校の子にとっては、学校が始まる時間を選べて負荷の少ない学習環境になるため進路として選ぶ子が多かったです。

しかし、多様な子が集まりやすい環境なので、相性が合わなくてしんどくなったという話も少なくないことを知ってほしいです。

③通信制高校

通信制高校は不登校の子どもの進路の選択肢として、真っ先に思い浮かべるママも多いのではないでしょうか。

- 通信によって教育を受ける課程で自宅で自学自習を行なう

- 個々に合ったペースで学習し、卒業資格を取得できる

- スクーリングと呼ばれる面接指導と試験を繰り返し、単位を取得

通信制高校は、勤労者や不登校者、高校に進学できなかったといったケースでも教育を受けられるといった利点がありますが、ペースを守って学習を続けるなど自己管理が必要となります。

通信制高校の中でも私立では、「サポート校」と呼ばれる高校の卒業取得をきめ細かに対応してくれる学校もあります。

しかし、サポート校はサポート校と単位を認めてくれる母体となる高校の両方に入学しなければならないため、金銭的な負担が大きいのでその点は留意が必要です。

④高等専門学校

高等専門学校は高専と略されることが多く、TVで高専生のロボットコンテストなどを見たことがあるママもいるのではないでしょうか。

- 工業などをはじめとする職業に必要な能力を育成することを目的としている

- 就学年度は5年

- 卒業後には高校卒業と同程度の「準学士」の資格が取得可能

通常の高等学校が「高度な普通教育および専門教育」を目的としているのに対して、高等専門学校は「職業に必要な能力を育成」を目的としているので、その点に違いがあります。

高等専門学校では、ロボット工学や船舶、情報技術などを実践的に学ぶことができるため、ASDの子のような特定の分野に興味が特化している子が選ぶケースもありました。

高等専門学校は、就職率が100%と手に職をつけるならうってつけの学校だと思うので、将来の仕事のことまで考えて選ぶご家庭もこれまでに見てきました。

しかし、高等専門学校は全国に公立・私立合わせても57校しかなく、家の近くで希望する学校がなければ寮生活になることも多いです。

そのため、自立した生活が送れるような生活スキルが求められることも留意する必要があります。

⑤高等専修学校

高等専修学校とは、高等専門学校同様、中学校卒業を入学資格として設定した、専門知識を学ぶことができる学校です。

- 中学卒業者を対象とした高等課程の学校

- 学科によって修業年限は異なるが、3年制の学校が多い

- 卒業時に高校卒業の資格を取得できない

高等専修学校の中には、技能連携という形で通信制高校と提携している学校もあり、そうした学校の場合だと高校卒業資格を取得できます。

しかし、そうした学校は通信制高校のサポート校でもお話ししたように、2か所の学校の費用が掛かるため金銭的な負担も大きくなります。

高等専修学校を進路の選択肢に入れる際には、高校卒業資格が取得できるのかなどについてもしっかりと調べておくと安心です。

では、発達障害などの特性がある子どもの進路についてどのような困りごとが多いのでしょうか。

発達障害の子の進路の悩み

スクールカウンセラーとして相談を受ける中で、時折特別支援学級に在籍している子どものママから進路に関する相談をされることがあります。

よく質問される内容としては

- 療育手帳等の必要性

- 高校は特別支援学校かサポート校のどちらがいいのか

- 特別支援学級から通常学級への転籍はどのタイミングですればいいのか

この3つが特に多いように感じます。

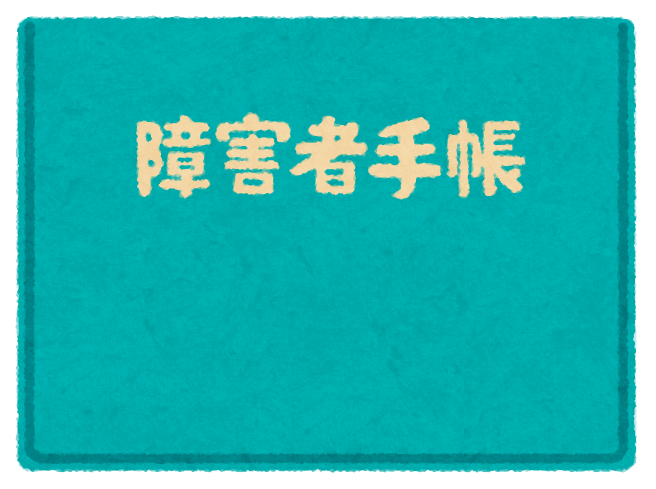

①療育手帳等の必要性

障害のある方のサポートするために各種障害手帳があります。

療育手帳もその中の1つで、主に知的障害の方をサポートするためのものです。

子どもの状態に応じても取れる手帳が異なり、現在発行されている手帳は

- 療育手帳

- 身体障害者手帳

- 精神障害者福祉健康手帳

この3つです。

①と②の手帳は何となくイメージがしやすいかと思いますが、③の手帳がなかなかイメージしにくいかもしれません。

③の手帳は統合失調症のような精神疾患の人が取得するイメージがあるかもしれませんが、最近では自治体によっては発達障害の特性で困っている人にも精神障害者福祉健康手帳を発行しているところもあります。

これらそれぞれに受けられるサポートや特典は住んでいる自治体によっても異なるため、気になる方はお住まいの自治体のHP等でチェックしてみるのもおすすめです。

手帳を発行されると「障害者とレッテルを貼られたような気持ちになる」という声も少なくありません。

無理に手帳の取得を進めるのではなく、手帳があることのメリット・デメリットを踏まえた上で取得するかどうかを考えてみてほしいです。

- 料金の割引や助成が受けられる

- 企業の障害者雇用の枠組みで働くことができる

- 税金が優遇される

- 障害者手帳の更新が数年に1度のペースで行われる

- 障害者雇用の枠組みで働くと、給料が低くなる

- 手帳があることで「障害者」のレッテルを貼られたように感じる

②どんな高校に通わせるか?

療育手帳を取得している子の場合、高校卒業後のことを考えると就労に向けて動いていきたいと考えるママも多いのではないでしょうか。

その中で、進路としてよく選ばれるのが

- 特別支援学校

- サポート校

この2つの学校です。

①特別支援学校

特別支援学校には、特別支援学校の高等部と高等特別支援学校の2種類があります。

- 特別支援学校の高等部

基本的には療育手帳を取得している子どもなら入学可能

- 高等特別支援

入学試験があり、ある程度の学力が求められる

どちらも、障害者雇用のための職業訓練を行う場所であることに変わりはありません。

しかし、高等特別支援学校の方が、就労率が高いのでその点も考える必要があります。

また、特別支援学校の高等部を卒業すると知的の子どもの場合には単位の関係で、高校卒業の資格がもらえないということも頭の片隅に置いておいていただくといいと思います。

しかし、単位の取得数によっては高校卒業資格は取得できなくても、大学受験の資格は取得できることもあるので、その点は各学校と相談していただく必要があります。

特別支援学校は就労に向けての取り組みが多くなるので、子ども達がイメージするような学校生活とは異なることもあるかもしれません。

ギャップによって苦しんでいる子どもも中にはいるので、できれば体験や見学などを積極的に行って少しでもギャップを埋めていくことがおすすめです。

②サポート校

特別支援学級の中でも情緒学級に在籍していた子どもが、サポート校を中学校卒業後の進路に選ぶことが多いです。

サポート校については、

ここでも簡単にお話ししているのでそちらもご参考ください。

サポート校だと、登校日数や登校の時間帯、単位の取得の仕方など自分で自由に組み合わせられるところがほとんどです。

興味や関心の有無がはっきりしている子や朝が苦手な子、集団で活動するのが苦手な子などさまざまな子どものニーズに個別的に支援してくれるのもサポート校の魅力でもあります。

その分、金銭的な負担も大きくなりやすいので、その点はご家庭でもよく話し合っていただくのがいいと思います。

③通常学級への転籍のタイミングはどうすればいいの?

小学校の情緒学級に在籍している保護者からよくこの質問をされることが多いです。

子どもの状態によって通常学級に戻れるタイミングはさまざまではありますが、私としては進路のことを踏まえると小学校5年生で通常学級に戻れるのが理想のではないかと考えています。

なぜかというと、中学校入学前に子ども自身に通常学級の雰囲気に馴染んでもらい、そのあとで中学校の雰囲気に慣れるというステップが踏めるからです。

できれば、情緒学級の子どもは進路選択のことを考えると中学校では、通常学級にいた方が進路の幅が広がります。

特別支援学級に在籍をしていると、内申書が特別支援学級の内申書になってしまうので、一般の高校入試には資料としては使えません。

子どものペースを考えずに無理に転籍させなければというわけではありませんが、内申書がつかない可能性があるということを知っているかどうかによっても、対応の仕方が変わってくるかと思います。

なので、こうした先々のことも考えた上で普段から在籍している特別支援学級の先生と情報共有をすることがとても大切になってきます。

特性のある子の進路を考える際におすすめの本

この本は高校進学についてだけでなく、小学校入学前から高校卒業後まで子どもが自立するまでに必要な支援についてを網羅しています。

自治体によって制度の違いがあるので、細かくは確認が必要な部分もありますが、どのような見通しが持てるのかを知るためにとても役立つ本だと思います。

この本は社会制度やシステムのことなど基本的な情報が載っているので、手始めに何をしたらいいのか悩んでいるママへの入門ブックとしておすすめしています。

終わりに

ここまで発達障害などの特性がある子や不登校の子の進路についてお話ししていきました。

さまざまな情報が飛び交う中で、自分の子どもに必要な情報が何かを判断することはとても難しいことです。

そうした時には、情報の整理も兼ねてお住まいの近くのスクールカウンセラーに相談していただくのもおすすめです。

今回も読んでいただきありがとうございました。