子どものストレス対策に効果的なマインドフルネスの習慣づくり

桜のつぼみが膨らむ季節になり、卒業式を迎えた子どもも多いのではないでしょうか。

子どもは日々の生活の中でさまざまな刺激を受けながら成長していきます。

学校の勉強、友達との関係、習い事、家族とのやり取りなど、毎日たくさんの情報や感情が行き交う中で、子どもたちもストレスを感じることがあります。

そんなときに役立つのが「マインドフルネス」です。

マインドフルネスとは、「今この瞬間に意識を向け、ありのままを受け入れる心のトレーニング」のことを言います。

簡単に言えば、心を落ち着けて、今をしっかり感じる習慣を身につけることです。

そこで今回は、子どもがマインドフルネスを実践することで得られるメリットや、家庭で取り入れられる簡単な方法、注意点などについて詳しくお話ししていきます。

Contents

1. 子どもにとってのマインドフルネスってなんだろう?

マインドフルネスはもともと仏教の瞑想を起源とし、近年では心理学や医療の分野でも注目されています。

わかりやすく説明すると、

今この瞬間に意識を集中し、過去や未来への不安にとらわれることなく、自分の感覚や感情をありのままに受け入れること

ということです。

- 目の前の景色をじっくり観察する

- 食事の味を意識する

- 呼吸に集中するなど

- 小さな瞬間に意識を向ける

こんな些細なことがマインドフルネスの実践になります。

マインドフルネスは「ポジティブになる」ことを目的としたものではなく、「自分の気持ちや状況をそのまま受け入れる」ことを大切にしています。

悲しい、イライラする、不安だと感じても、それを無理に変えようとせず、「今の自分はこう感じているんだ」と認識することがポイントです。

- マインドフルネス≠ポジティブになることではない!

- イライラや不安を無理に変えることなく、「今の自分の気持ち」を認識することが大切!

2. 子どもにマインドフルネスがもたらすメリット

子どもがマインドフルネスを実践することで、

- 集中力の向上

- 感情のコントロールがしやすくなる

- 睡眠の質の向上

- 自己肯定感が高まる

こうした効果が得られます。

① 集中力の向上

マインドフルネスを実践することで、子どもは「今やるべきこと」に意識を向けやすくなります。

たとえば、勉強中に集中が続かない子どもが、マインドフルネスの呼吸法を取り入れることで気持ちをリセットし、目の前の課題に集中できます。

また、授業中に注意が散漫になりがちな子も、「今、この先生の話を聞くことに集中しよう」と考えを切り替えることで、学習効果が向上するかもしれません。

②感情のコントロールがしやすくなる

マインドフルネスでは、子どもは「今」に集中し、怒りや悲しみ、不安といった感情をそのまま受け入れ、うまく付き合う方法を学んでいきます。

たとえば、

- テスト前に「できるか不安」と思うのではなく、「今は深呼吸をして、目の前の問題に集中しよう」と切り替える力を養う

- 友達とのトラブルがあったときに、その出来事をそのまま受け入れ、自分がどう感じたかを整理する

こうした方法を身につけていきます。

心を落ち着ける習慣を身につけることで、感情の浮き沈みに振り回されることなく、穏やかに過ごせるようになります。

マインドフルネスは、子どもが健やかに成長するための大切なスキルのひとつなのです。

③睡眠の質が向上する

心が落ち着くことで、寝る前に頭の中がざわざわすることが減り、スムーズに眠りにつくことができます。

特に、夜になると考え事が止まらずに寝つきが悪くなる子どもには、寝る前にマインドフルネスの呼吸法やボディスキャン(体の感覚に意識を向ける方法)を取り入れると、心身がリラックスしやすくなります。

「今日はどんなことがあったかな?」と親子で振り返る時間を作るのも効果的です。

④ 自己肯定感が高まる

マインドフルネスを続けることで、自分を否定せず、「今の自分でいいんだ」と思えるようになります。

- スポーツの試合で負けたときに、「自分はダメだ」と考えるのではなく、「今日は悔しかったけど、次に向けて頑張ろう」と気持ちを切り替えられる

- 「○○ちゃんはできるのに、自分はできない」と落ち込むのではなく、「今の自分ができることに目を向けよう」と前向きな視点を持てる

こうした考え方がマインドフルネスを続けることで、できるようになっていきます。

では、家庭ではどのようにマインドフルネスを実践していけばいいのでしょうか。

3. 家庭でできる子ども向けマインドフルネス実践法

家庭でできるマインドフルネス実践法は、

- 呼吸に意識を向ける練習

- マインドフルネス瞑想(5分間)

- 自然の音に耳を向ける

- 体を動かしながら体の感覚に意識を向ける

こうしたものがあります。

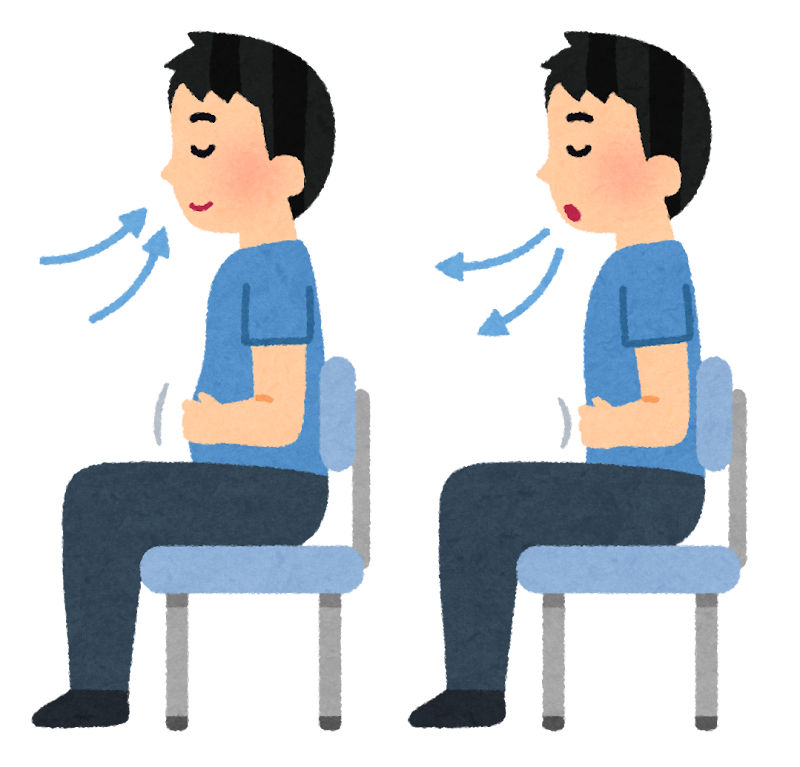

① 呼吸に意識を向ける練習

簡単にできるのが「深呼吸の練習」です。

- 鼻からゆっくり息を吸い、お腹を膨らませる。

- 口からゆっくり息を吐き、お腹をへこませる。

- これを3〜5回繰り返す。

子どもがストレスを感じたときや、気持ちを落ち着けたいときに、この呼吸法を実践すると効果的です。

②マインドフルネス瞑想(5分間)

座って目を閉じ、呼吸や体の感覚に意識を向けるだけでも十分な効果があります。

- 静かな場所で座り、目を閉じる。

- 「今、何を感じているかな?」と意識を向ける。

- 頭の中に浮かぶ考えを否定せず、「流れる雲のように」見送る。

- 5分ほどゆっくりと呼吸を続ける。

これを毎日の習慣にすることで、心の安定を図ることができます。

③ 自然の音に耳を傾ける

公園や庭で鳥のさえずりや風の音を聞くことで、リラックスした気持ちになれます。

「今、どんな音が聞こえる?」と子どもに問いかけるだけでも、集中力を高めるトレーニングになります。

④体を動かしながら意識を向ける

ヨガやストレッチをしながら、体の感覚に意識を向けることで、マインドフルネスを実践できます。

「今、どの部分が伸びている?」と意識を向けるだけで、より深いリラックス効果が得られます。

4. 子どもがマインドフルネスを続けるためのコツ

① 親も一緒に実践する

子どもがマインドフルネスを習慣化するには、親が積極的に参加することが重要です。

親が実際にマインドフルネスを実践し、「気持ちが落ち着いたよ」「集中しやすくなったよ」とポジティブな変化を伝えることで、子どもも興味を持ちやすくなります。

例えば、子どもと一緒に深呼吸をしたり、夜寝る前に親子でマインドフルネス瞑想をすることで、自然と習慣になりやすくなるかもしれません。

また、「今日はどんなことに気づいた?」と子どもに問いかけることで、自分の感情や体の状態に意識を向けるきっかけを作ることができます。

② 短時間から始める

マインドフルネスは長時間やることが目的ではなく、「今この瞬間に意識を向けること」が大切です。

最初から長時間の瞑想や深い呼吸法を求めると、子どもは退屈したり、苦痛に感じてしまうことがあります。

そのため、最初は1〜3分の短い時間から始めるのが効果的です。

例えば、

- 朝起きたときに、3回深呼吸してから1日のスタートを切る

- 夜寝る前に、ゆっくり5回呼吸してから布団に入る

といった、日常生活の中で無理なく取り入れられる習慣を作ると、子どもにとっても実践しやすくなります。

③毎日の習慣にする

マインドフルネスの効果を最大限に発揮するには、継続が鍵となります。

決まった時間に実践することで習慣化しやすくなります。

例えば、

- 朝起きたらベッドの中で目を閉じて1分間、呼吸に意識を向ける。

- 学校から帰ったら、「今の気持ち」を親に話してみる。

- 夜寝る前に、お気に入りのリラックスする音楽を聴きながらゆっくり呼吸をする。

こうした習慣を続けることで、子どもは自然と「今に集中すること」を意識するようになります。

④子どもの気分に合わせる

マインドフルネスを習慣にすることは大切ですが、無理強いすると逆効果になってしまいます。

子どもが気分が乗らないときや、忙しくて余裕がないときには、無理にやらせようとせず、その日の状態に合わせることが重要です。

たとえば、子どもがイライラしているときに「今すぐ深呼吸しなさい」と言うのではなく、「ちょっと落ち着いたら、一緒にゆっくり息をしてみようか?」と優しく誘うと、子どもも気持ちが整いやすくなります。

また、ゲーム感覚で楽しめる方法を取り入れるのも効果的です。

「どんな音が聞こえるかな?」「今どんな匂いがする?」といった五感を使う遊びを交えながら、自然にマインドフルネスを実践できるようにしましょう。

ゲーム感覚でマインドフルネスを取り入れるのに、

こうしたカードを使って親子で一緒に取り組んでみるのもおすすめです。

おわりに

マインドフルネスは、簡単な深呼吸や瞑想を取り入れることで、子ども自身が「心を落ち着ける力」を身につけることができます。

家庭でも無理なく実践できる方法を取り入れながら、ぜひ子どもと一緒にマインドフルネスの習慣を身につけてみてください。

無理に続けようとする必要はないので、「まずはこれだけでもやってみようかな」と思えることから始めてみるのもおすすめです。

今回も読んでいただきありがとうございました。

※この記事には一部生成AIの文章が使われています。